Tora Augestad wurde von Hartmut Welscher im VAN Magazin interviewt - ein spannendes Gespräch über Berlin, Christoph Marthaler und den Spaziergang zwischen Genres.

"Teil einer Jugendbewegung und nett zu sich selbst sein, Vielseitigkeit und Irritation, Respekt und missglückter Smalltalk, Stefanie Carp und Christoph Marthaler. Im Café Dujardin mit Tora Augestad @vanmusik."

Musiker*innen in Kneipen, Folge 7

Text Hartmut Welscher · Titelbild © Mujo Kazmi · Datum 17.10.2018

Ich treffe Tora Augestad an einem späten Septemberabend im Café Dujardin an der Panke im Berliner Wedding. Es könnte tatsächlich der letzte warme Abend dieses endlosen Comeback-Sommers sein. Augestad kommt gerade aus Oslo zurück, von der Verleihung des Ibsen-Preises an Christoph Marthaler. Teil der Feierlichkeiten war eine Aufführung von Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter, Marthalers-Abschiedsabend von der Berliner Volksbühne. »Am Montag war die ganze Volksbühnen-Truppe dann bei meinem Vater zu Hause zu einem echt norwegischen Mittagessen, das war episch.«

Wege entstehen beim Gehen, heißt es. Oft verengt sich bei zunehmender Spezialisierung aber auch der Horizont dessen, was möglich erscheint. Bei Tora Augestad gehen laufend neue Wege ab. Ein kleiner Auszug aus ihrem diesjährigen Kalender: Marthalers Mir nämeds uf öis in Zürich, seine umjubelte Ives-Hommage Universe, Incomplete bei der Ruhrtriennale, King Size in Kopenhagen, ein Händel-Abend bei den Händel-Festspielen, ein Late-Night-Konzert mit ihrer Band »Music for a while« beim Kissinger Sommer, ein Opernkabarett beim Osloer Operafestival; beim Finale des Grieg-Wettbewerbs in Bergen führt sie als Host durch den Abend, aktuell singt sie Mahlers Lied von der Erde in der neuen Produktion des Musiktheaterkollektivs Novoflot, nächstes Jahr unter anderem die Uraufführung von Philippe Manourys Lab.Oratorium mit dem Gürzenich-Orchester Köln in der Kölner Philharmonie, der Elbphilharmonie und der Philharmonie de Paris, und Anfang November erscheint ihre erste Porträt-CD (Weill, Paus, Ives) mit dem Oslo Philharmonic Orchestra. Es gibt wenige Sängerinnen, die so viele verschiedene Sachen so gut machen wie sie, und bei denen es so wenig angestrengt nach »ich will mich nicht schubladisieren lassen« rüberkommt. »Ich finde in der Abwechslung teilweise Ruhe«, erzählt sie mir. »Ich glaube, ich bin besser bei Christoph Marthaler, weil ich all die anderen Sachen mache, und besser bei den anderen Sachen, weil ich bei Christoph arbeite.«

In der Treppe:Foto © Thomas Kolbein Bjørk Olsen

VAN: Du hast neulich auf Instagram ein Bild geposted mit Fotos aus einem Schulalbum und kommentiert: ›That year was packed with success and sorrow & turned out to be quintessential for my musical road‹. Was ist 1993 passiert?

Tora Augestad: Ich nahm damals an einem Talentwettbewerb im Fernsehen teil, für den mich die Chorleiterin meines Kinderchores empfohlen hatte. ›Virtuose Kinder aus der ganzen Welt‹ oder so. Ich habe gegen zehnjährige Akkordeonvirtuosen aus Italien ›gekämpft‹. Ich bin in die Endrunde gekommen, obwohl ich ein unbekanntes Lied eines zeitgenössischen Komponisten gesungen habe. Gleichzeitig übernahm ich die Hauptrolle im Musical Annie. Und ich hatte gerade angefangen politisch in der Jugendbewegung der Linken aktiv zu sein. Das war alles zusammen ziemlich viel Druck. Ich war 14 und hatte jeden Tag Termine, Klavierstunden, üben für den Wettbewerb, üben für die große Hauptrolle. Es war wirklich eine krasse Zeit. In der Schule ging es auch nicht so gut, weil viele sehr eifersüchtig auf mich waren und nicht sehr nett zu mir. Damals habe ich viel darüber gelernt, dass man nicht überall populär sein kann, und dass das völlig in Ordnung ist.

Ein paar Wochen vor der Premiere von Annie ist dann mein Großvater, den ich über alles geliebt habe, plötzlich gestorben. Ich war so traurig. Ich kann immer noch darüber weinen, weil es so ein Schock war. Und ich hatte tatsächlich Angst, dass sie mir deswegen die Premiere wegnehmen würden, weil ich wirklich am Boden zerstört war. Ich wollte aber nicht darüber reden, weil ich einfach meinen Job machen wollte.

Kannst Du Dich noch an die Premiere erinnern, wie es dann war, zu singen?

Ja. Ich habe auch noch ein Video von dem Auftritt damals. Da singe ich fast besser als heute, so schön, ohne Mühe. Ich habe im Saal einen leeren Platz gesehen und gedacht: Da sitzt mein Großvater doch und kriegt jetzt alles mit. Es gab immer Momente in der Vorstellung, in denen ich an ihn gedacht und dann, wie ich fand, noch schöner gesungen habe. Ich glaube, damals habe ich meinen Beruf gelernt, was es heißt, auf der Bühne zu stehen, dass du dich dort selbst schützen kannst. Ich habe gespürt, wie alleine du auf der Bühne bist, und dass du es selber tragen musst. Das ist vielleicht im Endeffekt immer noch meine größte Stärke.

Kann man so etwas ›lernen‹?

Ich weiß nicht. Ich habe früher viel Unterricht gegeben. Den Sängern, die kommen und permanent mit sich selbst hadern, ›Oh nein, das war nicht gut genug‹, habe ich gesagt: Wenn wir als Sängerinnen leben wollen, dann müssen wir auch nett zu uns sein. Die Stimme will ja, aber wir dürfen sie nicht schlagen, wir müssen ab und zu auf sie hören: Was möchtest du heute? Wo bist du? Was ist dir Recht? Ich finde diese exzessive Beschäftigung mit sich selbst und der eigenen Perfektion ab und an sehr eitel. Die Musik fordert das gar nicht.

Viele (klassische) Musikerinnen und Musiker haben den Wunsch, einen eigenen Weg zu gehen und auch verschiedene Dinge auszuprobieren. Wenigen gelingt das so gut wie dir. Wie kommt das?

Es hat viel damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Mein Vater hat einen Chor und zwanzig Jahre ein Festival für zeitgenössische Musik geleitet, meine Mutter war Rocksängerin und Schauspielerin, mein Stiefvater ist Rockmusiker, meine Stiefmutter ist klassische Sängerin. Musik und Theater waren ein selbstverständlicher Teil des Alltags. Wir waren immer auf Veranstaltungen, die ganze Zeit. Niemand hat sich damals damit beschäftigt, ob etwas ›kindgerecht‹ ist. Wir waren einmal im Jahr in einem Freizeitpark, das wars.

Du hast nie Druck empfunden, es anders oder besser zu machen als deine Eltern?

Nein, meine Eltern haben das gut gemacht. Die waren zum Beispiel nie in den Proben für das Musical, das war sehr befreiend. Sie haben einfach gesagt: ›Du machst dein Ding. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid.‹

Wie wird deine Vielseitigkeit von außen wahrgenommen? Erlebst Du manchmal Irritationen darüber, dass du so viele verschiedene Dinge machst und kannst?

Ein norwegischer Musikjournalist hat einmal zu mir gesagt: ›Tora, du machst so viel, es ist schwierig dich zu platzieren‹. Es gibt Leute, die ein bisschen komisch finden, was ich da alles mache. Meine Stimme kann viele Wege nehmen. Ich habe über zehn Jahre Chöre geleitet, weil ich das gerne wollte, dann habe ich Musiktheater gemacht, dann hatte ich eine feste Anstellung als Schauspielerin am Teater Ibsen. Die Vielfalt war von Anfang an da. In Stockholm habe ich Chorleitung, aber auch Jazzgesang und klassischen Gesang studiert. Ich habe einige der besten Chöre Norwegens dirigiert, bis mir bewusst wurde, dass ich nicht mit dem Rücken zum Publikum arbeiten möchte. Die eigentliche Antwort auf deine Frage von eben, nach den Gründen für den eigenen Weg, lautet wahrscheinlich: Wenn ich mit etwas nicht glücklich bin, dann gehe ich weiter. Das ist schon oft passiert.

Du hast immer gewusst, wo das Glück zu finden ist?

Professionell schon, privat nicht so.

Ist dir ›Berühmtsein‹ wichtig?

Ich wollte nie berühmt werden. Ich wollte mit 50 künstlerisch respektiert sein. Dass man sagt, ›das ist eine tolle Künstlerin‹. Das war mein Ziel. Ich habe noch elfeinhalb Jahre.

Und was machst du dann so?

Na, ich leite irgendwo ein Festival.

Das machst du doch jetzt schon.

Was? Ach ja, stimmt. Ich habe früher in Interviews manchmal gesagt: ›Irgendwann möchte ich Leiterin der Festspiele in Bergen werden [dem größten Musik- und Theaterfestival in Nordeuropa].‹ Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich will, aber die Welt braucht, dass Frauen so etwas sagen.

Bei der Ruhrtriennale bist du als Teil des Ensembles von ›Universe, Incomplete‹ gerade der Intendantin Stefanie Carp, die von vielen Seiten unter Beschuss stand, zur Seite gesprungen – nicht nur durch die ziemlich abgefeierte Produktion, sondern auch durch einen von Christoph Marthaler und dem ganzen Ensemble unterzeichneten offenen Brief.

Ja, ich bewundere Stefanie Carp sehr. Wir waren ein paar Wochen vorher schon bei der Auftaktpressekonferenz der Ruhrtriennale. Dort wurde sie sowas von kaputtgemacht. Titus Engel [der musikalische Leiter von ›Universe, Incomplete‹] saß da die ganze Zeit und war so empört. Er meinte nachher zu mir, es sei die unverschämteste Pressekonferenz gewesen, die er je erlebt habe. Solche Fragen wären einem Mann nie gestellt worden. ›Wann hören Sie auf, Intendantin zu sein? Machen Sie das Festival noch fertig, oder hören Sie schon früher auf? Sie haben ja gar keine Berühmtheiten eingeladen, keine berühmten Dirigenten, keine berühmten Sänger. Wieso?‹ Ich habe Titus dann ein paar Interviewgeschichten aus Norwegen erzählt, was Leute mich gefragt haben, am Anfang meiner Karriere, live im Radio: ›Tora, jetzt singst Du mit diesen phantastischen Musikern. Was macht ein junges hübsches blondes Mädchen mit diesen talentierten Musikern?‹ Stefanie ist knallhart, eine intellektuelle Kapazität. Ich glaube, das macht sie auch für viele gefährlich, weil sie unglaublich schnell und smart ist, auch wenn sie vielleicht kommunikativ nicht alles richtig gemacht hat.

Sprichst du gerne über Marthaler, oder wirst du so oft nach ihm gefragt, dass es dich nervt?

Gar nicht, ich spreche sehr gerne über Christoph.

Du gehörst jetzt seit acht Jahren zur ›Marthaler-Truppe‹, ihr habt elf Produktionen zusammen gemacht. Ihr habt euch über Beat Furrer kennengelernt, oder?

Genau, ich hatte damals schon eine Weile mit dem Klangforum Wien gearbeitet und Beat wollte, dass ich in seiner neuen Oper Wüstenbuch singe, die Christoph bebildert hat. Das war kurz nachdem ich als Schauspielerin in Norwegen gearbeitet habe. Ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich das einzige Mal, dass ich mit Christoph arbeite, also gucke ich mir alle Proben an um zu sehen, wie er das macht. Vor einer Probe habe ich auf der Bühne mit dem Korrepetitor am Klavier angefangen so nebenbei (singt) I could have danced tonight [aus My Fair Lady] zu singen. Christoph hat das gehört und gemeint, das kann sie auch singen, das ist cool. Dann hat er mich für ein Projekt gefragt, tatsächlich war das dann auch Meine faire Dame. Dort haben wir das Lied allerdings nie gesungen. Meine erste szenische Probe mit ihm war gut, ich habe ziemlich schnell kapiert, was er haben wollte.

Kannst du dich noch an die Szene erinnern?

Ja, es war eine kleine Arie. Die ganze Marthaler-Truppe, denen bisher immer ich zugeschaut hatte, saß da und guckte jetzt mir zu. Da dachte ich, ok, cool, die sind nicht rausgegangen. Christoph hat gesagt, ›vielleicht hast du einen Koffer mit lauter Kleidung und du probierst sie an und man könnte denken, du gehst auf ein Date.‹ So viel konkreten Hintergrund gibt er oft gar nicht vor. Es kommt in der Arie dann eine ganz hohe Stelle. Ich habe alle Kleider in diesen Koffer geschmissen und bin mit ihm rausgerannt. Dann war ich draußen und dachte, oh je, das war jetzt wahrscheinlich viel zu viel für diese Marthaler-Welt. Und dann kam er hoch und meinte: ›Ja, ja, das war gut, sehr gut, interessant. Es wäre schön, wenn du es genauso machst, aber dich mit dem Koffer ins Bett legst.‹ Das war meine erste Probe mit Christoph. Und das ist eigentlich genau das, was er macht. Er gibt dir einen kleinen Hinweis, und dann musst du was anbieten, und dann kann er drehen, was du anbietest. Darin liegt sein Geheimnis. Aber wenn ich nichts angeboten hätte, wäre diese Szene nicht so geworden.

Was ist Dein bisheriger Lieblingsmusikmoment in Euren gemeinsamen Produktionen?

Viele. Music For A While [von Henry Purcell] in Tessa Blomstedt gibt nicht auf zum Beispiel, weil das Licht da so toll ist. Wir stehen in der Szene alle am Fenster und das Licht kommt durch das Fenster und die Bühne ist unglaublich groß. Ich stehe erhöht und Martin Zeller, der mich mit der Viola da gamba begleitet, ist wahnsinnig weit weg, aber wir waren trotzdem immer total zusammen. Während ich Music For A While singe, reden die anderen so stumm gestikulierend miteinander. Da konntest du in der Volksbühne eine Stecknadel fallen hören, so still war es. Es wurde immer ganz besonders. Auch dieses Gefühl: Dein Gambist ist ganz hinten an der Säule, und du bist perfekt mit ihm zusammen.

Das ist ja fast schon eine Metapher für das, was Marthaler mit Musik macht, finde ich: dass sich in Musik und nur in Musik auf einmal etwas einstellt, eine Nähe oder Intimität oder plötzliche Verbindung in der Traurigkeit, etwas, das vorher gar nicht zusammenkommt, entfremdet ist, total vereinsamt. Das hat mich in seinen Arbeiten immer sehr gepackt. Diese kurzen Momente, in denen sich Menschen berühren, und dann aber wieder auseinanderfallen. Und sein liebevoller Blick darauf. ›Die erbärmlichste Kreatur erhält in seinen Arbeiten Würde‹, hat Ueli Jäggi es einmal in einer Laudatio genannt.

Das ist die Poesie bei Marthaler, die ich total liebe, weil er es schafft, dass es nicht sentimental wird. Das Schönste an der Arbeit mit Christoph ist, dass ich sein Projekt als ein sehr humanistisches erlebe. Er liebt Menschen. Er liebt die Zerbrechlichkeit von Menschen. Ein Teil seines Universums zu sein, fühlt sich sehr gut an, weil er mit seiner schrägen Art große Fragen stellt, ohne dass es plakativ wird. Die Welt von Christoph braucht man, die Ruhe, das Nachdenkliche, er zwingt dich dazu, daraus Sinn zu machen.

Gibt er die Musikstücke eigentlich vor?

Total unterschiedlich, in Zürich zum Beispiel, bei Mir nämeds uf öis, hat Bendix Dethleffsen viel von Wagner vorgeschlagen, Malte Ubenauf, der Dramaturg, ein Lied von Michael Jackson, ich Tallis’ If ye love me. Dann singe ich ein Lied von Debussy, aus den Chansons de Bilitis, das vom Pianisten Stefan Wirth kam. Aber klar, Christoph gibt schon sehr die Richtung an, musikalisch und interpretatorisch. Er liebt Alte Musik. Er mag auch schlechte Musik, schlechte Schlager. Mit Popmusik kennt er sich gar nicht aus, da muss man ihm was zeigen.

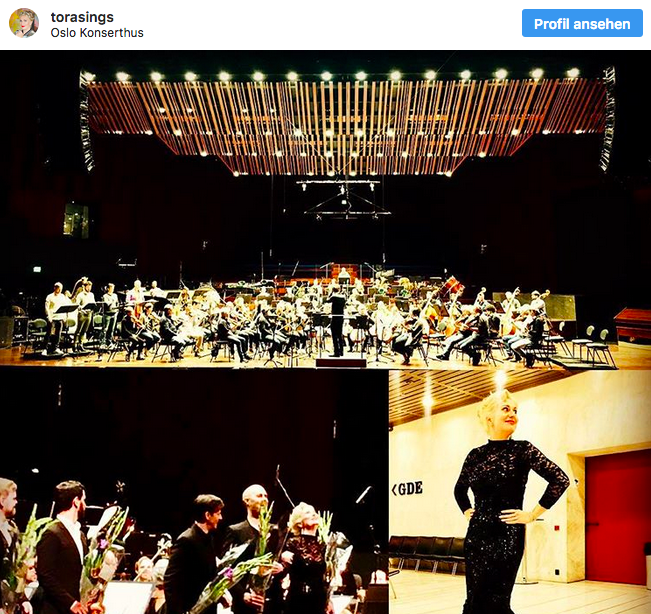

Im November kommt jetzt deine erste Porträt-CD raus, mit dem Oslo Philharmonic Orchestra, die du selbst zusammengestellt hast. Unter anderem ein Stück von Marcus Paus, Hate Songs. Was ist das für ein Stück?

Es gibt von Dorothy Parker eine Essaysammlung über alles, was sie hasst. Kinder, Parties, Tanten und Männer. Marcus Paus hat dann nur die Texte über Männer gesammelt und vertont. Das fängt so an – ich kann das nicht so laut singen (singt ziemlich laut): ›I hate men, they irritate me …‹ Es ist ein sehr eklektisches 17-minütiges symphonisches Miniatur-Cabaret, ganz tolle Musik. Wenn Dawn Upshaw das fände, würde sie ausflippen.

Wie passt das zusammen mit den anderen Stücken auf der Platte, Weills Die sieben Todsünden und Charles Ives’ Five Songs?

Dorothy Parker, diese große Satirikerin, passt total gut zu Brecht. Und dann kam mir die Idee, dass wir der Platte einen ›amerikanischen Touch‹ geben: Weill und Brecht geben ja quasi Amerika die Schuld am kapitalistischen Monster, einem Amerika, das sie damals noch gar nicht kannten, und das später ironischerweise die Rettung werden würde für viele jüdische Komponisten und Künstler. Und dann hast du die Amerikanerin Dorothy Parker, die dort mitten im Kapitalismus lebt, und trotzdem Biss hat. Brecht und Weill projizieren auf eine USA, die sie nicht kennen, Dorothy Parker ist mittendrin, und Ives nimmt amerikanische Lieder aus einer vergangenen Zeit und versucht, ihnen wieder Leben einzuhauchen, übrigens orchestriert von John Adams, der musikalisch nah an Marcus Paus liegt

Bei der Eröffnung des Hardanger Musikkfests, das Du letest, sieht man dich immer in Tracht herumlaufen …

Das ist die berühmteste Nationaltracht Norwegens, darauf sind sie dort wahnsinnig stolz. Es wird erwartet, dass ich am Eröffnungstag diese Tracht trage, sonst denken sie, was ist denn mit der los?

Wie ist dein Verhältnis zu Norwegen?

Ich bin oft in Norwegen, weil ich dort viel arbeite, und ich habe immer noch überhaupt keine Lust, dort zu wohnen.

Wieso nicht?

Ich finde Deutschland ist das spannendste Land für Künstler in Europa. Vor elf Jahren, als ich nach Berlin kam, war hier schon viel los, jetzt ist es noch mehr. Für mich ist Deutschland das Kraftzentrum der Musikszene in Europa. Norwegen ist toll, aber wahnsinnig mit sich beschäftigt. Ich finde es schade, dass man nicht mehr Kontakt zu Schweden und Dänemark hat. Das man nicht noch mehr ›nordisch‹ denkt. Wenn wir eine Marthaler-Premiere in Zürich haben, kriegen wir Glückwünsche von der Volksbühne aus Berlin oder der Staatsoper in Hamburg. Klar, vielleicht auch, weil Christoph da gearbeitet hat und die Sprache verbindet. Aber schwedisch und dänisch ist für uns Norweger eigentlich auch ganz einfach zu verstehen. Man wird in Deutschland als Künstler auch nicht so in Frage gestellt.

In Norwegen schon?

Ja klar, ein typischer Small Talk geht so:

›Was machst du beruflich?‹

›Ich bin Sängerin.‹

›Ah. Kannst du davon leben?‹

›Ja. Was machst du?‹

›Ich bin Arzt.‹

›Ah. Kannst du davon leben?‹

›Öh, ja, klar.‹

›Toll.‹

›Aber wenn du Sängerin bist und davon leben kannst – das heißt, du bist gut?‹

›Ja, ich bin ziemlich gut. Und du bist nicht so gut?‹

›Äh, doch, ich bin schon gut.‹

In meinem Beruf muss man halt toll sein, um davon leben zu können. ›Aber bei euch Ärzten nicht so?‹ Habe ich ein paarmal gesagt, als Spaß, dann hören sie, wie verrückt das klingt. ¶